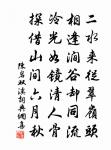

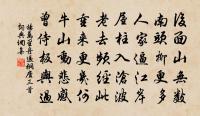

原文

大江之西,康庐之阴,壮哉此州。有舳橹千里,旌旗百万,襟喉上国,屏翰中流。

弹压鲸波,指麾虎渡,著此商川万斛舟。

青毡旧,看崇诗说礼,缓带轻裘。

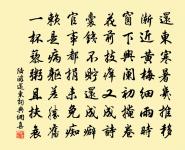

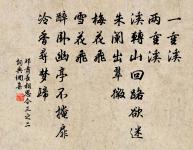

十年泉石优游。

久高卧元龙百尺楼。

正九重侧席,相期岩弼,一贤砥柱,聊试边筹。

了却分弓,归来调鼎,得见茂洪何复忧。

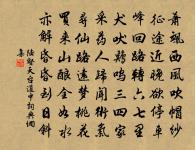

谈兵暇,问琵琶歌曲,无恙还不。

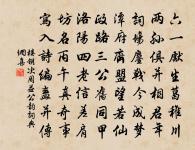

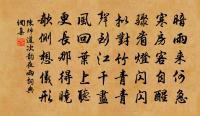

诗词问答

问:《沁园春(甲辰饯尤木石赴九江帅)》的作者是谁?答:李曾伯

问:该诗写于哪个朝代?答:宋代

问:该诗是什么体裁?答:词

问:李曾伯的名句有哪些?答:李曾伯名句大全

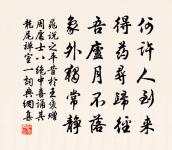

参考注释

大江

(1) 大的江

(2) 中国的长江

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。——《念奴娇赤壁怀古》

龟蛇锁大江。——毛 * 《菩萨蛮·黄鹤楼》

康庐

宋 时 庐山 的别称。 宋 辛弃疾 《贺新郎·题傅岩叟悠然阁亭》词:“是中不减 康庐 秀。倩西风,为君唤起,翁能来否?” 邓广铭 笺注:“盖 庐山 亦名 匡山 ,亦称 匡庐 , 宋 人避 赵匡胤 讳,故改称 康庐 也。”

千里

指千里马

先王之千里。——《吕氏春秋·察今》

旌旗

旗帜

旌旗裂。——《资治通鉴·唐纪》

上建旌旗。——《资治通鉴》

钟鼓旌旗。——宋· 苏轼《教战守》

遍地旌旗。——《广东军务记》

旌旗蔽日

百万

(1)

(2) 一百个万;一千个千,实数

(3) 虚指,言数量极多

伏尸百万。——《战国策·魏策》

今操已拥百万之众。——《三国志·诸葛亮传》

毛先生以三寸之舌,强于百万之师。——《史记·平原君虞卿列传》

襟喉

衣领和咽侯。比喻要害之地。 南朝 梁 刘孝绰 《三日侍安成王曲水宴》诗:“躡跨兼流采,襟喉邇封甸。”《醒世恒言·小水湾天狐贻书》:“那 扬州 , 隋 时谓之 江都 ,是 江 淮 要衝,南北襟喉之地,往来檣艣如麻。” 清 褚人穫 《坚瓠二集·苜蓿烽》:“ 胡芦河 上狭下广,洄波甚急,不可渡,上置 玉门关 ,即西域之襟喉也。”

上国

(1).指国都以西的地区。《左传·昭公十四年》:“夏, 楚子 使 然丹 简上国之兵於 宗丘 。” 杜预 注:“上国,在国都之西。西方居上流,故谓之上国。”

(2). 春秋 时称中原各诸侯国为上国,与 吴 楚 诸国相对而言。《左传·昭公二十七年》:“﹝ 吴子 ﹞使 延州来 季子 聘于上国,遂聘于 晋 ,以观诸侯。” 孔颖达 疏引 服虔 曰:“上国,中国也。盖以 吴 辟在东南,地势卑下,中国在其上流,故谓中国为上国也。”《国语·吴语》:“ 越 灭 吴 ,上征上国。” 韦昭 注:“上国,中国也。” 三国 魏 陈琳 《檄吴将校部曲文》:“﹝ 夫差 ﹞抗衡上国,与 晋 争长。” 清 刘大櫆 《送张福清序》:“昔在自古, 闽 粤 不齿於上国。”

(3).外藩对帝室或朝廷的称呼。《后汉书·陈蕃传》:“夫诸侯上象四七,垂耀在天,下应分土,藩屏上国。” 李贤 注:“上象四七,谓二十八宿各主诸侯之分野,故曰下应分土,言皆以辅王室也。” 三国 魏 曹植 《与杨德祖书》:“吾虽德薄,位为蕃侯,犹庶几戮力上国,流惠下民。” 唐 白居易 《祭迴鹘可汗文》:“抚有九姓,制临一方,气吞诸戎,名播上国。” 清 魏源 《圣武记》卷五:“惟 布达拉 一区,其土膏衍,其人秀好,其音 华夏 ,故 吐番赞普 都之,以鞭挞四夷,抗衡上国。”

(4).指京师。 南朝 梁 江淹 《四时赋》:“忆上国之綺树,想 金陵 之蕙枝。”《资治通鉴·唐德宗建中二年》:“今海内无事,自上国来者,皆言天子聪明英武,志欲致太平,深不欲诸侯子孙专地。” 胡三省 注:“时藩镇窃据,自比古诸侯,谓京师为上国。”《红楼梦》第四回:“ 薛蟠 素闻得都中乃第一繁华之地,正思一游,便趁此机会,一来送妹待选,二来望亲,三来亲自入部销算旧账,再计新支,--其实只为游览上国风光之意。”

屏翰

(1).《诗·大雅·板》:“价人维藩,大师维垣。大邦维屏,大宗维翰。”后因以“屏翰”比喻国家重臣。 唐 韩愈 《楚国夫人墓志铭》:“公居 河东 ,子在 鄜畤 ,为王屏翰,有壤千里。”《新唐书·赵德諲传》:“吾为国屏翰,渠敢有他志!”《辽史·天祚皇帝纪三》:“ 平州 带甲万餘, 瑴 有文武材,可用为屏翰。” 清 李渔 《玉搔头·止兵》:“好箇有担当的男子,不枉做皇家的屏翰。”

(2).谓屏障辅翼。《明史·张翀传》:“国家所恃为屏翰者,边镇也。”

保卫。《续资治通鉴·宋徽宗崇宁四年》:“四辅屏翰京师,兵力不可偏重。”《明史·靖江王守谦传》:“以 洪都 重镇,屏翰西南。”

中流

(1) 水流的中央;渡程中间

大石当中流。——宋· 苏轼《石钟山记》

使船保持在中流驶行

(2) 江河的中段

长江中流

(3) 中等

弹压

镇压;制服

当局派军队弹压

鲸波

巨浪

以小舟涉鲸波。——宋· 文天祥《指南录后序》

指麾

见“ 指挥 ”。

斛舟

小船。《新唐书·韦坚传》:“ 坚 豫取 洛 、 汴 、 宋 山东 小斛舟三百首贮之潭,篙工柁师皆大笠、侈袖、芒屨,为 吴 楚 服。”

青毡

亦作“ 青毡 ”。 1.青色毛毯。 三国 魏 曹操 《与太尉杨彪书》:“今赠足下锦裘二领……青氊牀褥三具。” 唐 白居易 《偶眠》诗:“妻教卸乌帽,婢与展青氊。” 唐 于鹄 《过凌霄洞天谒张先生祠》诗:“醉卧枕敧树,寒坐展青毡。” 艾芜 《回家》:“緑色的藤叶就像一大张青毡似的铺在地上。”

(2).指青毡制品。如帐篷、帽冠等物。 宋 陆游 《汉宫春·初自南郑来成都作》词:“吹笳暮归,野帐雪压青毡。” 清 查慎行 《雪中戴青毡大帽上顾见大笑口占纪之》:“大于暖耳覆双肩,冰雪骑驴二十年。今日重蒙天一笑,白头还恋旧青氊。”

(3).见“ 青毡故物 ”。

(4).指清寒贫困者。亦指清寒贫困的生活。 宋 王禹偁 《求致仕第一表》:“岂期陛下軫念青氊,重升黄阁。” 明 徐复祚 《投梭记·闺叙》:“卑人緑螘一生,青毡半世。志存丘壑,梦断巖廊。” 清 曹寅 《西轩赋送南村还京兼怀安侯姊文冲谷四兄》诗之一:“朱紱聊通隐,青氊尽絜家。” 李光 《集诗述感》诗:“门巷萧条酬应懒,英雄末路一青毡。”

诗说

有关诗的论说。如 宋 姜夔 有《白石道人诗説》; 宋 吴陵 有《诗説》。

缓带轻裘

宽松的衣带,轻暖的皮衣。形容从容儒雅的风度。《资治通鉴·后梁均王贞明元年》:“明日王缓带轻裘而进,令 张彦 之卒擐甲执兵,翼马而从。”

十年

形容时间长久。《左传·僖公四年》:“一薰一蕕,十年尚犹有臭。” 杨伯峻 注:“十年,言其久也。” 唐 贾岛 《剑客》诗:“十年磨一剑,霜刃未曾试。”

泉石

指山水。《梁书·徐摛传》:“﹝ 朱异 ﹞遂承间白 高祖 曰:‘ 摛 年老,又爱泉石,意在一郡,以自怡养。’ 高祖 谓 摛 欲之,乃召 摛 曰:‘ 新安 大好山水, 任昉 等并经为之,卿为我卧治此郡。’” 宋 杨万里 《送刘惠卿》诗:“旧病诗狂与酒狂,新来泉石又膏肓。”

优游

生活得十分闲适

优游的生活

高卧

(1) 高枕而卧

解衣铺被,准备高卧

(2) 比喻隐居;亦指隐居不仕的人

卿屡违朝旨,高卧东山,诸人每相与言, 安石(谢安的字)不肯出,将如苍生何。——《世说新语·排调》

九重

(1).九层;九道。《楚辞·天问》:“圜则九重,孰营度之?”《韩诗外传》卷八:“ 齐景公 使人於 楚 , 楚王 与之上九重之臺。” 三国 魏 曹植 《当墙欲高行》:“愿欲披心自説陈,君门以九重,道远 河 无津。”

(2).泛指多层。 元 无名氏 《气英布》第四折:“九重围里往来,直似攛梭;万队营中上下,浑如走马。”

(3).指天门;天。《乐府诗集·郊庙歌辞一·汉郊祀歌一》:“九重开,灵之斿,垂惠恩,鸿祜休。” 唐 李白 《西岳云台歌送丹丘子》:“我皇手把天地户, 丹丘 谈天与天语。九重出入生光辉,东来 蓬莱 復西归。”京剧《贵妃醉酒》:“好一似 嫦娥 下九重,清清冷落在 广寒宫 。”

(4).指宫门。 汉 赵壹 《刺世疾邪赋》:“虽欲竭诚而尽忠,路絶险而靡缘。九重既不可啟,又羣吠之狺狺。”

(5).指宫禁,朝廷。 唐 卢纶 《秋夜即事》诗:“九重深锁禁城秋,月过南宫渐映楼。”

(6).指帝王。 唐 李邕 《贺章仇兼琼克捷表》:“遵奉九重,决胜千里。” 明 无名氏 《金雀记·作赋》:“明朝入禁中,奏闻九重。” 清 钮琇 《觚賸续编·人觚》:“先是, 宝 ( 法宝 )出奔时,九重大怒,命大索天下。”

(7).指皇位。《敦煌曲子词·酒泉子》:“队队雄军惊御輦,驀街穿巷犯皇宫,祇拟夺九重。”

侧席

(1).单独一席。《国语·吴语》:“去笄,侧席而坐,不扫。” 韦昭 注:“侧犹特也。”《礼记·曲礼上》:“有忧者侧席而坐。”《汉书·游侠传》:“宾客争问所当得, 涉 乃侧席而坐,削牘为疏,具记衣被棺木,下至饭含之物,分付诸客。”

(2).不正坐。谓因忧惧而坐不安稳。 汉 刘向 《说苑·尊贤》:“ 楚 有 子玉得臣 , 文公 ( 晋文公 )为之侧席而坐。” 晋 袁宏 《后汉纪·桓帝纪》:“公卿以下皆畏,莫不侧席。” 宋 岳珂 《桯史·黄潜善》:“ 宣和 六年春, 东都 地震……驛书闻朝廷, 徽祖 为侧席。”

(3).指谦恭以待贤者。《后汉书·章帝纪》:“朕思迟直士,侧席异闻。” 李贤 注:“侧席,谓不正坐,所以待贤良也。” 前蜀 贯休 《寄乌龙山贾泰处士》诗:“吾君方侧席,未可便怀安。” 清 王韬 《韬园文录·洋务上》:“凡属洋务人员,例可获优缺,擢高官,而每为上游所器重,侧席諮求。”

(4).正席旁侧的席位。《汉书·元后传》:“王多材艺,上甚爱之,坐则侧席,行则同輦。”《红楼梦》第十一回:“ 尤氏 让 邢夫人 、 王夫人 并他母亲都上坐了,他与 凤姐儿 、 寳玉 侧席坐。”

相期

期待;相约。 唐 李白 《赠郭季鹰》诗:“一击九千仞,相期凌紫氛。” 宋 王安石 《送孙立之赴广西》诗:“相期鼻目倾肝胆,谁伴溪山避网罗。” 清 侯方域 《太平仁义之效论》:“人臣之进説於其君者,有以王者之治相期者矣,有以霸者之治相期者矣。” 郭沫若 《井冈山巡礼·登郁孤台》诗注:“ 赣江 一带绿化颇佳,相期十年,可以战胜洪水。”

砥柱

山名,位于河南三门峡以东黄河急流中,形象像柱

边筹

安边之策。 宋 刘克庄 《送陈户曹之官襄阳》诗之一:“丞相曾参督府谋,郎君今復赞边筹。” 宋 李曾伯 《沁园春·甲辰饯尤木石赴九江帅》词:“正九重侧席,相期巖弼,一贤砥柱,聊试边筹。” 明 卢象昇 《谢加尚书职衔疏》:“终朝拮据,兵单餉匱如初;逐事支吾,庙筭边筹何补?”

了却

了结;办理好

这就了却了我的一桩心事

归来

返回原来的地方

昨日入城市,归来泪满巾。——宋· 张俞《蚕妇》

去时里正与裹头,归来头白还戍边。——唐· 杜甫《兵车行》

调鼎

(1).烹调食物。 南朝 梁元帝 《金楼子·立言上》:“余见宰人叹曰:‘ 伊尹 与 易牙 同知调鼎,而有贤不肖之殊。’” 唐 刘禹锡 《送太常萧博士弃官归养赴东都》诗:“侍膳曾调鼎,循陔更握兰。” 宋 吴曾 《能改斋漫录·事始一》:“《左传》:‘ 晏子 曰:“水火醯醢盐梅,以烹鱼肉。”’是古人调鼎用梅醢也。” 明 徐光启 《农政全书》卷二八:“《农桑通诀》曰:又一种泽蒜,可以香食。 吴 人调鼎,率多用此。”

(2).喻任宰相治理国家。语本《韩诗外传》卷七:“ 伊尹 ,故 有莘氏 僮也,负鼎操俎调五味,而立为相,其遇 汤 也。” 唐 孟浩然 《都下送辛大之鄂》诗:“未逢调鼎用,徒有济川心。” 元 萨都剌 《题光春卷上有萧滕王三学士赞》诗:“未经调鼎休惆悵,会见留酸到子孙。” 清 张大受 《呈竹垞先生四十韵》:“自此期调鼎,无端怨失弓。”

(3).指治理国家的才能。 唐 皇甫冉 《彭祖井》诗:“闻道延年如玉液,欲将调鼎献明光。”

谈兵

议论军事;谈论用兵。 宋 梅尧臣 《夜酌赵侯家》诗:“方与旧将饮,谈兵灯烛前。” 明 沉德符 《野获编·兵部·文士论兵》:“其次则 沉少林 状元、 董伯念 礼部,并有声艺苑,亦好谈兵。” 程善之 《春日杂感》诗:“十四学击剑,十六能谈兵。”

琵琶

中国的一种四弦乐器,弹奏如吉他,其主要部分大如诗琴,颈部有琴柱12个以上,伸入主体部分的琵琶,是在西汉“裁筝筑”的基础上逐步发展起来的。它从西汉试制,历东汉、魏晋、至隋唐,基本定型。它在汉末魏初始获“枇杷”名。魏晋时,因“枇杷”二字音,改名“琵琶”

歌曲

合乐的词曲

谱写歌曲

无恙

(1) 无灾祸

岁亦无恙耶?——《国策·齐策》

安然无恙

(2) 平安;没有疾病

民亦无恙耶?王亦无恙耶?——《国语·齐策》

无恙,幸甚幸甚。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

无恙也。——明· 高启《书博鸡者事》

别来无恙?