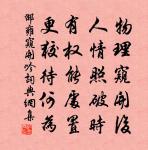

奉和圣制送张说巡边原文

上将发文昌,中军静朔方。占星引旌节,择日拜坛场。

礼乐临轩送,威声出塞扬。

安边俟帷幄,制胜在岩廊。

作鼓将军气,投醪壮士觞。

戒途遵六月,离赠动三光。

槐路清梅暑,蘅皋起麦凉。

时文仰雄伯,耀武震遐荒。

衽席知无战,兵戈示不忘。

伫闻歌杕杜,凯入系名王。

诗词问答

问:奉和圣制送张说巡边的作者是谁?答:卢从愿

问:奉和圣制送张说巡边写于哪个朝代?答:唐代

问:奉和圣制送张说巡边是什么体裁?答:五排

问:卢从愿的名句有哪些?答:卢从愿名句大全

全唐诗:卷111_19

参考注释

上将

(1) 指地位高的将领

天下有变,则命一上将将荆州之军以向 宛、 洛。——《三国志·诸葛亮传》

再拨一员上将,相助你去。——《三国演义》

(2) “军衔”的一级。将官中的一级,低于大将,高于中将

文昌

(1).星座名。共六星,在斗魁之前,形成半月形状。《史记·天官书》:“斗魁戴匡六星曰文昌宫:一曰上将,二曰次将,三曰贵相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄。”《南史·宋纪中·文帝》:“﹝ 元嘉 十九年﹞九月丙辰,有客星在北斗,因为彗,入文昌,贯五车。”

(2).指星神。《楚辞·远游》:“后文昌使掌行兮,选署众神以并轂。”

(3).特指文昌宫六星的第四星,即大熊星座中的f星。指斗魁戴匡六星之一。旧时传说主文运,故俗又称文曲星或文星。 明 谢肇淛 《五杂俎·天部一》:“俗言,南斗注生,北斗注死,故以北斗为司命。而文昌者,斗魁戴匡六星之一也。俗以魁故祠文星以祈科第,因其近斗也,故亦称文昌司命云。傅会甚矣。至以 蜀 梓潼神 为文昌化身者,又可笑也。”《平山冷燕》第一回:“前钦天监臣奏文昌光亮。主有翰苑鸿儒为文明之助。” 清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷一:“故自戊辰至于丑五科状元……珠联璧合,名应文昌,非偶然也。” 梁启超 《变法通议·论幼学》:“今之学塾于 孔子 之外,乃兼祀文昌魁星等……夫文昌者,槱燎司命,或称为天神。”参见“ 文曲星 ”、“ 文星 ”。

(4).即 文昌帝君 。 清 袁枚 《续新齐谐·牟尼泥》:“生死隶东岳,功名隶 文昌 。” 清 黄遵宪 《己亥杂诗》之三四:“秀孝都居弟子行,人人阴騭诵 文昌 。”参见“ 文昌帝君 ”。

(5).指文昌省。 唐 任希古 《和左仆射燕公春日端居述怀》:“礼闈通政本,文昌总国钧。” 唐 韩愈 《举韦顗自代状》:“文昌政本,侍郎官重,尚德之举, 顗 宜当之。” 前蜀 韦庄 《南省伴直》诗:“文昌二十四仙曹,尽倚红簷种露桃。” 宋 苏辙 《生日谢表》之二:“时当生育,情方切以怀亲;职贰文昌,恩忽惊於捧詔。”参见“文昌省”。

(6).宫殿名。《文选·左思<魏都赋>》:“造 文昌 之广殿,极栋宇之弘观。” 张载 注:“ 文昌 ,正殿名也。” 南朝 梁 沉约 《八咏诗·解佩去朝市》:“讲 金华 兮议 宣室 ,昼武帐兮夕 文昌 。” 唐 骆宾王 《畴昔篇》:“挥戈出武帐,荷笔入 文昌 。”

中军

(1) 古时行军作战队分上、中、下(或左、中、右)三军,由主帅所居中军发号施令

将三千人为中军。——《资治通鉴·唐纪》

(2) 指中军统帅的营帐

中军置酒饮归客。——唐· 岑参《白雪歌送武判官归京》

(3) “中军将军”的省称

中军临川殿下。—— 南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

朔方

北方

北方申命和叔,宅朔方,曰 幽都。——《书·尧典》

占星

(1).观察星象以推断吉凶。 唐 王绩 《晚年叙志示翟处士》:“望气登重阁,占星上小楼。” 鲁迅 《坟·科学史教篇》:“怀念既尔,所学遂妄,科学隐,幻术兴,天学不昌,占星代起,所谓点金通幽之术,皆以昉也。”参见“ 占星术 ”。

(2).以观察星象占卜吉凶为业的人。《旧唐书·顺宗纪上》:“丙午,罢翰林医工、相工、占星、射覆、冗食者四十二人。” 范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第二编第一章第二节:“ 秦始皇 召集学士、方士,使议论政事,炼药求仙。博士多至七十人,占星多至三百人。”

旌节

(1).古代使者所持的节,以为凭信。《周礼·地官·掌节》:“货贿用璽节,道路用旌节。” 郑玄 注:“旌节,今使者所拥节是也。” 孙诒让 正义:“《后汉书·光武纪》 李 注云:‘节,所以为信也。以竹为之,柄长八尺,以旄牛尾为其毦,三重。’……《司常》云:‘析羽为旌。’旌节,盖即以竹为橦,又析羽缀橦以为节。其异於九旗者,无縿斿也。 汉 节即放古旌节为之,故 郑 举以相况。” 唐 杨炯 《建昌公王公神道碑》:“乘使者之輶车,掌行人之旌节。”

(2).借以泛指信符。 萧三 《送毛主席飞重庆》诗:“和平、民主、团结,三者都不能一缺--这就是人民付托给 毛主席 的旌节。”

(3).旌与节。 唐 制,节度使赐双旌双节。旌以专赏,节以专杀。行则建节,树六纛。 唐 岑参 《陪狄员外早秋登府西楼》诗:“旌节罗广庭,戈鋌凛秋霜。”《旧唐书·崔宁传》:“先时, 张献诚 与 旰 战, 献诚 屡败,旌节皆为 旰 所夺。” 宋 岳珂 《愧郯录·旌节》:“旌节之制,命大将帅及遣使於四方,则请而假之。旌以专赏,节以专杀…… 唐 天寳 中置。节度使受命日赐之,得以专制军事。行即建节,府树六纛。”亦借指节度使。 唐 杜甫 《奉待严大夫》诗:“常怪偏裨终日待,不知旌节隔年迴。”

(4).指军权。 宋 乐史 《广卓异记·出入六十年富贵》:“十拥旌节,两登相位,三掌邦计,再领盐铁。” 清 昭槤 《啸亭续录·明相国》:“公於 乾隆 丙子、丁丑间即从征 西域 ,久拥旌节。”

择日

选择吉利日子。《礼记·曾子问》:“择日而祭于禰,成妇之义也。” 孔颖达 疏:“谓选择吉日,妇亲自执饌以祭於禰庙。”《汉书·韩信传》:“今拜大将如召小儿,此乃 信 所以去也。王必欲拜之,择日斋戒,设坛场具礼,乃可。”《南史·到彦之传》:“敛竟便葬,不须择日。”《儒林外史》第十九回:“﹝ 匡超人 ﹞正要择日回家,那日 景兰江 走来候候,就邀在酒店里喫酒。”

拜坛

拜授大将。语本《史记·淮阴侯列传》:“ 何 ( 萧何 )曰:‘……王必欲拜之,择良日,斋戒,设坛场,具礼、乃可耳。’王许之。” 唐 杜甫 《赠崔十三评事公辅》诗:“活国名公在,拜坛羣寇疑。”

礼乐

礼节和音乐。古代帝王常用兴礼乐为手段以求达到尊卑有序远近和合的统治目的。《礼记·乐记》:“乐也者,情之不可变者也;礼也者,理之不可易者也。乐统同,礼辨异。礼乐之説,管乎人情矣。” 孔颖达 疏:“乐主和同,则远近皆合;礼主恭敬,则贵贱有序。”《吕氏春秋·孟夏》:“乃命乐师习合礼乐。” 高诱 注:“礼所以经国家,定社稷,利人民;乐所以移风易俗,荡人之邪,存人之正性。” 唐 杜甫 《秋野》诗之三:“礼乐攻吾短,山林引兴长。”

临轩

(1).皇帝不坐正殿而御前殿。殿前堂陛之间近檐处两边有槛楯,如车之轩,故称。《后汉书·党锢传·李膺》:“ 让 诉寃於帝,詔 膺 入殿,御亲临轩,詰以不先请便加诛辟之意。” 唐 王维 《少年行》之四:“天子临轩赐侯印,将军佩出 明光宫 。”《清史稿·礼志九》:“ 乾隆 十四年,定命将仪三:一曰授敕印,经略大将军出师,皇帝临轩颁给。”

(2).在窗前。轩,窗槛。 唐 元稹 《莺莺传》:“ 张生 临轩独寝,忽有人觉之。” 前蜀 杜光庭 《虬髯客传》:“公既去,而执拂者临轩指吏曰:‘问去者处士第几?住何处?’”

威声

威名。 晋 陆云 《答兄平原》诗:“紫庭既穆,威声爰振。”《周书·齐炀王宪传》:“ 齐 人夙闻威声,无不惮其勇略。” 唐 元稹 《批刘悟谢上表》:“昔者 李抱真 用之,一举破 朱滔 ,再举蹙 田悦 。训养十万,威声殷然。” 太平天囯 洪仁玕 《资政新篇》:“ 关 、 张 、 赵云 ,威声素著,故得迎刃而解。”

出塞

远出边塞

安边

安定边境。《汉书·赵充国传》:“选择良吏知其俗者捬循和辑,此全师保胜安边之册。” 唐 权德舆 《送灵武范司空》诗:“上略在安边, 吴 钩结束鲜。” 宋 苏轼 《吕惠卿责授建宁军节度副使本州安置不得签书公事制》:“迨予践祚之初,首发安边之策。假我号令,成汝奸谋。”

帷幄

(1) 军营的帐幕

帷幄之谋。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

(2) 又如:运筹帷幄

(3) 宫中的帷幕

制胜

制服对方以取胜。《孙子·虚实》:“人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形。” 宋 陈亮 《酌古论·崔浩》:“天下有奇策者,运筹於掌握之间,制胜於千里之外。” 明 冯梦龙 《智囊补·兵智·战车》:“用车,则人有所依,可施其力,部伍有束,不得而逃,则车可制胜明矣。” 杜鹏程 《保卫延安》第一章:“党中央和 毛主席 在 延安 抚养了这千千万万的人,并给了他们制胜的思想武器。”

岩廊

亦作“ 巖郎 ”。亦作“岩廊”。1.高峻的廊庑。《汉书·董仲舒传》:“盖闻 虞舜 时,游於巖郎之上,垂拱无为,而天下太平。” 颜师古 注引 晋灼 曰:“堂边廡巖郎,谓巖峻之郎也。”

(2).借指朝廷。 汉 桓宽 《盐铁论·忧边》:“今九州同域,天下一统,陛下优游巖廊,览羣臣极言。” 唐 元稹 《对才识兼茂明于体用策》:“端拱巖郎,高居深视,以冕旒自蔽,而秋毫必察;以黈纊塞耳,而芥动必闻。” 明 徐复祚 《投梭记·闺叙》:“卑人緑螘一生,青毡半世,志存丘壑,梦断巖廊。” 清 赵翼 《题周山茨观察老圃秋容图》诗:“君不见 陶 家篱、 韩 相圃,一在岩廊一环堵。”

将军

(1)

(2) 下象棋时攻击对方的“将”或“帅”

(3) 将国际象棋中的“王”暴露在对方棋子前,以致如果不是“王”被马上保护起来(如在其间放上另一棋子),则下一步便可能被对方吃掉

(4) 比喻给人出难题,使人感到难办

他当众将了我一军,要我表演舞蹈

投醪

《吕氏春秋·顺民》:“ 越王 苦 会稽 之耻……下养百姓以来其心,有甘脆,不足分,弗敢食,有酒,流之江,与民同之。”后因以“投醪”指与军民同甘苦。《三国志·蜀志·先主传》“今人归吾,吾何忍弃去” 裴松之 注引 晋 习凿齿 《汉晋春秋》:“观其所以结物情者,岂徒投醪抚寒含蓼问疾而已哉!” 唐 李德裕 《刘公神道碑铭》:“士怀挟纊之恩,人感投醪之醉。” 唐 唐顺之 《牌》:“本司於钱粮毫髮原不经手,理合转发……作军前给赏支销,则军士皆荷诸上司投醪之惠。”

壮士

勇士,心雄胆壮的人;意气豪壮而勇敢的人

壮士十年归。——《乐府麻集·木兰诗》

壮士不死。——《史记·陈涉世家》

田横齐之壮士。——《资治通鉴》

壮士从之。——《资治通鉴·唐纪》

戒途

亦作“ 戒涂 ”。1.出发,准备上路。《晋书·文六王传论》:“遂乃褫龙章於袞职,徒侯服於下藩,未及戒涂,终於愤恚,惜哉!”《周书·文帝纪上》:“自大都督臣 岳 殁后,臣频奉詔还闕,秣马戒途,志不俟旦。” 唐 张文琮 《昭君怨》诗:“戒途飞万里,回首望 三秦 。” 明 宋濂 《送和赞善北归》诗序:“盖生逢有道之朝,皇上执孝道以御天下,故 希文 朝有请而夕戒涂也。” 清 俞蛟 《潮嘉风月记·轶事》:“而生亦年至耳顺矣,因束装思归,戒途有日。”

(2).戒备于途。 清 王韬 《淞滨琐话·金玉蟾》:“时土匪未靖,行旅戒途。”

六月

《诗·小雅》篇名。序云:“《六月》, 宣王 北伐也。”《国语·晋语四》:“ 秦伯 赋《六月》。” 韦昭 注:“《六月》,道 尹吉甫 佐 宣王 征伐,復 文 武 之业。《小雅》其诗云:‘王于出征,以匡王国。’二章曰:‘以佐天子。’三章曰:‘共武之服,以定王国。’此言 重耳 为君,必霸诸侯以匡佐天子。”后多用以指卫国定乱的正义之师。《乐府诗集·郊庙歌辞七·梁郊祀乐章》:“白日体无私,皇天辅有德。七旬罪已服,六月师方克。” 明 夏完淳 《大哀赋》:“於是竿木羣兴,风云毕会,兴六月之师,振九天之鋭。”

三光

古时指日、月、星

槐路

指京城槐荫大道。 南朝 梁元帝 《长安道》诗:“雕鞍承赭汗,槐路起红尘。” 北周 庾信 《兖州刺史广饶公宇文公神道碑》:“报功之册,则槐路是仪;赠行之典,则 荆 河 惟牧。” 唐 陈子良 《赞德上越国公杨素》诗:“桂宫擅鸣珮,槐路独飞缨。” 宋 梅尧臣 《袷享观礼二十韵》:“黄麾转槐路,朱輦驾云虬。”参见“ 槐衙 ”。

梅暑

谓梅雨湿热天气。 宋 王安石 有《酬微之梅暑新句》诗。

蘅皋

亦作“蘅皐”。长有香草的沼泽。《文选·曹植<洛神赋>》:“尔迺税驾乎蘅皋,秣駟乎芝田。” 刘良 注:“蘅皋,香草之泽也。” 宋 张孝祥 《满江红》词:“秋满蘅皋,烟芜外、 吴 山歷歷。” 明 无名氏 《赠书记·甘逐携书》:“碧云冉冉蘅皋暮,綵笔空题断肠句,试问閒愁知几许。” 清 龚自珍 《莺啼序》词:“悄凝盼十里蘅皋,多少心期伤暮?”

时文

科举时代称应试的文章,特指八股文

粗粗地记得几篇时文

雄伯

(1).传说中吃鬼魅的神。《后汉书·礼仪志中》:“ 雄伯 食魅。”

(2).指 河伯 , 河神 。喻学识博大精深的人。 南朝 陈 徐陵 《同江詹事登宫城南楼》诗:“沟水惭 雄伯 , 漳川 仰大巫。”

(1).杰出的人物。《三国志·吴志·张紘传》“ 紘 著诗赋铭誄十餘篇” 裴松之 注引 三国 吴 韦昭 《吴书》:“后 紘 见 陈琳 作《武库赋》、《应机论》,与 琳 书深叹美之。 琳 答曰:‘自僕在 河 北,与天下隔,此閒率少於文章,易为雄伯。’”《魏书·文苑传序》:“ 汉 之 西京 , 马 扬 为首称; 东都 之下, 班 张 为雄伯。” 清 百一居士 《壶天录》卷中:“内有 张攀龙 者,本若辈中之雄伯也。”

(2).称雄称霸。伯,通“ 霸 ”。 唐 刘知几 《史通·书事》:“当 春秋 之时,诸侯力争,各擅雄伯,自相君臣。”参见“ 雄霸 ”。

武震

武威,武力。《左传·襄公十一年》:“君若能以玉帛绥 晋 ,不然则武震以摄威之。”《国语·周语中》:“君之武震,无乃玩而顿乎?” 韦昭 注:“震,威也;玩,黷也。言举非义兵,诛罚失当,故君之武威,将见慢黷而顿弊之。”

遐荒

边远荒僻之地。 汉 韦孟 《讽谏》诗:“彤弓斯征,抚寧遐荒。” 元 辛文房 《唐才子传·王昌龄》:“奈何晚途不矜小节,谤议腾沸,两窜遐荒,使知音者喟然长叹。” 清 赵翼 《响水塘》诗:“不因于役走遐荒,奇景何由快目睹。”

衽席

亦作“袵席”。1.床褥与莞簟。《周礼·天官·玉府》:“掌王之燕衣服、衽席、牀笫、凡褻器。” 郑玄 注引 郑司农 曰:“衽席,单席也。” 贾公彦 疏:“衽席者,亦燕寝中卧席…… 司农 云‘单席’,则卧之簟席。” 钱玄 《三礼名物通释·衣服·韨舄》:“衽席之制,牀上版曰笫,亦曰簀。笫上之席曰莞,亦曰簟。簟上加衽,衽即褥。”

(2).泛指卧席。《韩诗外传》卷二:“ 姬 ( 樊姬 )曰:‘妾得侍於王,执巾櫛,振衽席,十有一年矣。’” 唐 李德裕 《蚍蜉赋》序:“此郡多蚍蜉,余所居临流,实繁其类,或聚於袵席,或入於盘盂,终日厌苦,而不知可御之术。”

(3).引申为寝处之所。 清 王韬 《变法自强下》:“视万里有如咫尺,经沧波有同袵席。”

(4).宴席;座席。《礼记·坊记》:“衽席之上,让而坐下,民犹犯贵。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·时序》:“傲雅觴豆之前,雍容衽席之上。” 唐 柳宗元 《始得西山宴游记》:“攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在袵席之下。”

(5).借指男女 * 之事。《庄子·达生》:“人之所取畏者,袵席之上,饮食之閒;而不知为之戒者,过也。” 郭象 注:“至於 * 之害,动皆之死地而莫不冒之。” 成玄英 疏:“况饮食之间,不能将节;袵席之上,恣其 * ,动之死地,万无一全。”《新唐书·高宗纪赞》:“ 高宗 溺爱袵席,不戒履霜之渐,而毒流天下,貽祸邦家。” 明 陆树声 《病榻寤言》:“饮食男女,人之大欲也,而大戒存焉,故以肥甘为酖毒,袵席为畏途者,戒於所易溺也。”

(6).借指太平安居的生活。语出《大戴礼记·主言》:“是故明主之守也,必折衝乎千里之外;其征也,袵席之上还师。” 唐 陈子昂 《为河内王等论军功表》:“臣等不能折衝虏庭,还师袵席。” 清 秋瑾 《失题》:“中流砥柱,力挽狂澜,具大才,立大业,拯斯民於衽席,奠国运如磐石,非大英雄无以任之。” 叶圣陶 《穷愁》:“ 阿松 所识,不出里巷鄙夫,豪富阶除,平生所未履,寧復有为之解艰难而登衽席者耶?”

(7).谓使得平安。 清 薛福成 《庸盦笔记·史料二·骆文忠公遗爱》:“ 蜀 民见 骆公 用兵如此之神速,以为 诸葛 復生,且出水火而袵席之,皆曰:‘ 骆公 活我。’”

无战

谓不滥用武力。 唐 李峤 《军师凯旋自邕州顺流舟中》诗:“全军多胜策,无战在明时。” 唐 刘禹锡 《卧病闻常山旋师策勋宥过王泽大洽》诗:“无战陋 丹水 ,垂仁轻 槀街 。”

兵戈

(1).指兵器。 唐 李白 《大猎赋》:“韜兵戈,火网罟。”

(2).指战争。 汉 赵晔 《吴越春秋·阖闾内传》:“欲兴兵戈,以诛暴 楚 。”《后汉书·独行传·谯玄》:“时兵戈累年,莫能脩尚学业。”《三国演义》第九六回:“今四方分争,兵戈方始,若復废法,何以讨贼耶?” 清 周亮工 《即席次韵赠信州周公鼎》诗:“兵戈十载后,穷巷远游人。”

(3).指军队。 唐 黄滔 《景阳井赋》:“玉楼之丝管宵咽,桂岸之兵戈昼逼。” 宋 岳飞 《奉诏移伪齐檄》:“顺逆二途,蚤宜择处。兵戈既逼,虽悔何追。”

伫闻

肃立恭听;敬闻。用为敬词。 南朝 梁 任昉 《天监三年策秀才文》之一:“斯理何从,佇闻良説。” 唐 岑参 《送颜评事入京》诗:“佇闻明主用,岂负青云姿。” 宋 秦观 《代何提举贺范枢密启》:“入参臺省,佇闻折槛之风。”《清史稿·睿宗亲王多尔兖传》:“敬布腹心,佇闻明教。”

凯入

奏着胜利的乐曲归来。 晋 陆机 《汉高祖功臣颂》:“霸 楚 实丧,皇 汉 凯入。” 南朝 梁 沉约 《正阳堂宴劳凯旋》诗:“凯入同高宴,饮至均多祜。”《隋书·韩擒虎传》:“班师凯入,诚知非远,相思之甚,寸阴若岁。”《资治通鉴·隋文帝开皇九年》:“乙巳,诸军凯入。” 胡三省 注:“奏凯乐而入也。”

系名

挂名。 唐 赵璘 《因话录·商上》:“先是京城恶少,屠沽商贩,多繫名诸军,不遵府县法令。” 唐 司空图 《送草书僧归越》:“今繫名内殿,且为归荣,足以光于远矣。”

诗词推荐

杂剧·萧淑兰情寄菩萨蛮

贾仲明〔元代〕第一折(冲末扮张世英上,诗云)虽无汗马眠霜苦。曾受囊萤映雪劳;金榜一朝标姓字,此时方显读书高。小生姓