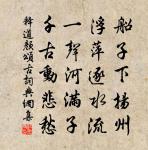

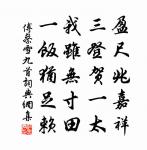

何复教授以事待理原文

负俗宁能累哲人,昔贤由此致功名。骥收盐坂车前足,琴得焦桐爨下声。

三献荆山时未识,一鸣齐鸟众方惊。

传闻下诏搜遗逸,劝讲方思用老成。

诗词问答

问:何复教授以事待理的作者是谁?答:陈师道

问:何复教授以事待理写于哪个朝代?答:宋代

问:陈师道的名句有哪些?答:陈师道名句大全

参考注释

负俗

谓与世俗不相谐。 三国 魏 嵇康 《卜疑集》:“若先生者,文明在中,见素表璞,内不愧心,外不负俗,交不为利,仕不谋禄。”《世说新语·赏誉》“后来出人 郗嘉宾 ” 刘孝标 注引 南朝 宋 檀道鸾 《续晋阳秋》:“ 超 少有才气,越世负俗,不循常检。” 明 袁宗道 《士先器识而后文艺》:“下逮 卢 、 骆 、 王 、 杨 ,亦皆用以负俗而贾祸,此岂其才之不赡哉!”

哲人

才智卓越的人

此致

——用于书信、报告等末尾,表示亲切祝愿或友好地致意

功名

功绩和名位;封建时代指科举称号或官职名位

丈夫处世兮立功名,立功名兮慰平生。——《三国演义》

但是,他们(指东林党人)比起那一班读死书的和追求功名利禄的人,总算进步多了。——《事事关心》

盐坂

指 虞坂 。在今 山西省 平陆县 北 中条山 。传说 伯乐 逢骐骥困盐车于此。 唐 李贺 《马》诗之十一:“午时盐坂上,蹭蹬溘风尘。”

车前

一种多年生草本植物,叶丛生于基部,叶片卵椭圆形,花白色,穗状花序,花轴由叶丛抽出;蒴果椭圆形,种子黑褐色

焦桐

琴名。 东汉 蔡邕 曾用烧焦的桐木造琴,后因称琴为焦桐。 唐 张祜 《思归引》:“焦桐弹罢丝自絶,漠漠暗魂愁夜月。” 明 陈汝元 《金莲记·弹丝》:“音入 蓝桥 ,响振琼瑶,却是羡焦桐一曲巧,芳心顿消。” 龚尔位 《己酉九日麓山待钝庵》诗:“日夕而不至,焦桐起离情。”参见“ 焦尾琴 ”。

下声

低声。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·轻诋》:“ 谢公 ( 谢安 )熟视 殷 ( 殷顗 )曰:‘ 阿巢 故似 镇西 。’於是 庾 ( 庾恒 )下声语曰:‘定何似?’” 南朝 梁 陶弘景 《冥通记》卷一:“ 子良 又问:‘既灵圣垂旨,敢希久停,可得申延数年不?’帅曰:‘下声!傍人闻。’”

三献

(1).古代祭祀时献酒三次,即初献爵、亚献爵、终献爵,合称“三献”。《仪礼·聘礼》:“荐脯醢,三献。”《后汉书·百官志二》:“光禄勋,卿一人……郊祀之事,掌三献。” 宋 王禹偁 《南郊大礼》诗之三:“三献欲终侵曙色,百神齐下散天香。” 明 杨慎 《江祀记》:“肃将天祝,幽赞于神明,举爟张乐,三献望燎已,事乃竣。”

(2).三种祭品。 宋 沉括 《梦溪笔谈·辩证一》:“祭礼有腥、燖、熟三献。”

(3).三次呈献。 唐 韩愈 《孟生诗》:“ 卞和 试三献,期子在秋砧。” 明 何景明 《送石秀才下第还赵州》诗:“ 荆 玉已三献, 冀 羣当一空。”

荆山

(1).山名。在今 湖北省 南漳县 西部。 漳水 发源于此。山有 抱玉岩 ,传为 楚 人 卞和 得璞处。《书·禹贡》:“导 嶓冢 ,至于 荆山 。” 孔 传:“ 荆山 在 荆州 。” 北魏 郦道元 《水经注·江水二》:“《禹贡》:‘ 荆 及 衡阳 惟 荆州 。’盖即 荆山 之称,而制州名矣。故 楚 也。”

(2).山名。在今 陕西省 富平县 西南。相传 禹 铸鼎于此。《书·禹贡》:“导 岍 及 岐 ,至于 荆山 。” 孔颖达 疏:“《地理志》云:《禹贡》北条 荆山 在 冯翊 怀德县 南。”《后汉书·郡国志一·冯翊》 刘昭 注引 晋 皇甫谧 《帝王世纪》:“ 禹 铸鼎於 荆山 ,在 冯翊 怀德 之南,今其下﹝有﹞ 荆渠 也。”

(3).山名。在今 河南省 灵宝县 阌乡 南。相传 黄帝 采 首山 铜铸鼎于此。亦名 覆釜山 。《史记·封禅书》:“ 黄帝 采 首山 铜,铸鼎於 荆山 下。”

(4).山名。在今 安徽省 怀远县 西南。 北魏 郦道元 《水经注·淮水》:“《郡国志》曰:‘ 平阿县 有 当涂山 , 淮 出于 荆山 之左, 当涂 之右,奔流二山之间,西扬涛北注之。’”《资治通鉴·后周世宗显德四年》:“帝驰至 荆山洪 ,距 赵步 二百餘里。” 胡三省 注:“ 荆山 在 濠州 钟离县 西八十三里,即 梁武帝 筑堰之地,今 怀远军 正治 荆山 。”

传闻

(1) 听到流传

传闻说你将同她结婚

(2) 通过多人才了解

(3) 辗转流传的消息

传闻多失

下诏

帝王颁发诏令

遗逸

亦作“ 遗佚 ”。亦作“ 遗軼 ”。1.遗漏;遗弃而不用。《孟子·公孙丑上》:“进不隐贤,必其以道;遗佚而不怨,阨穷而不悯。”《列子·黄帝》:“神圣知其如此,故其所教训者,无所遗逸焉。” 元 刘祁 《归潜志》卷十:“夫科举本以取天下英才,格律其大约也,或者捨彼取此,使士有遗逸之嗟。” 清 唐孙华 《送宫恕堂北上》诗:“况今名俊尽鶱腾,遗佚奇才只一箇。”

(2).遗失;散失。《北齐书·卢文伟传》:“﹝ 卢询祖 ﹞有文集十卷,皆致遗逸。” 宋 苏辙 《上皇帝书》:“苟诚以为有遗才焉,则今所谓遗逸之书,有以收之矣。” 宋 苏辙 《进御集表》:“臣顷被圣旨编次遗文,始於禁中,次及三省密院,下至文武诸臣之家,凡尺牘寸纸,无所遗軼。” 明 郎瑛 《七修类稿·辩证八·汉遗文》:“世以 柳子 编 西汉 文章,只据《文选》,固多遗軼。” 清 昭槤 《啸亭杂录·宗室诗人》:“晚年独居一室,人迹罕至,诗篇不復检閲,故多遗佚。” 胡朴安 《<中国文学史>序》:“ 牛宏 以典籍遗逸,表请开献书之路。”

(3).指散失之物。多指遗文散籍;遗事逸闻。《汉书·艺文志》:“ 武帝 时,军政 杨僕 捃摭遗逸,纪奏兵録,犹未能备。” 晋 干宝 《<搜神记>序》:“虽考先志於载籍,收遗逸於当时,盖非一耳一目之所亲闻覩也,又安敢谓无失实者哉。” 宋 晁补之 《胡戢秀才效欧阳公集古作琬琰堂》诗:“詔畀千金访遗逸,遗文逸字往往出。” 宋 周煇 《清波别志》卷下:“若父祖捐馆日,子孙幼弱,及一旦编摹,岂免小有疏略,当随拾遗佚而为别集可也。” 元 孛术 鲁翀 《大都路总都管姚公神道碑》:“公扬歷四十餘年,功名事业,磊磥赫奕。侃访辑遗軼,既久始备。” 明 胡应麟 《少室山房笔丛·艺林学山七》:“至如《路史》,第博采前人遗逸,务得其説,以傅三妃之名,其是非悉不暇记矣。” 清 龚自珍 《城南席上谣》:“一客谈遗佚,目挟十钱入西市,五钱麦糊五钱纸,年年冬望 日本 使。”

(4).犹隐居。《汉书·五行志中之下》:“是岁遣博士 褚大 等六人持节巡行天下,存赐鰥寡,假与乏困,举遗逸独行君子诣行所在。” 唐 柳宗元 《贺赦表》:“废金宝之贡,有以彰俭德;搜遗逸之士,有以表至公。” 清 黄宗羲 《陈伯美先生七十寿序》:“盖 明 初之有求於遗逸者,议论之公;而今之不敢信草野者,闻见之陋也。”

(5).隐士;遗才。 唐 方干 《题悬溜岩隐者居》诗:“见説公卿访遗逸,逢迎亦是戴乌纱。” 元 刘壎 《隐居通议·骈俪一》:“市骏骨而捐金,招来遗軼;闻鷄鸣而起舞,寤寐功名。”《明史·麻僖传》:“四十年疏陈纳諫諍、举枚卜、补大僚、登遗佚、速考选数事,不报。” 明 贝琼 《送王克让员外赴陕西》诗:“应念东南有遗佚,采芝深谷尚盘桓。” 梁启超 《中国积弱溯源论》第三节:“ 圣祖仁皇帝 ,一开博学鸿词科,再设 明 史馆,搜罗遗佚,徵辟入都,位之以一清秩一空名,而天下帖帖然、戢戢然矣。” 吴晗 《社会贤达考》:“隐了几年,跟了几年,名气有了,盛朝圣世是应该徵举遗逸的,于是得了‘社会贤达’之名而驰马奔命,赶进京师‘初入朝堂’了。”

(6).指前一朝代留下来的人。 清 王士禛 《池北偶谈·谈艺五·退谷论经学》:“ 明 初,人犹多经学,皆 元 时遗逸。” 胡朴安 《<中国文学史>序》:“ 顺 康 之世,故老遗逸,越在草莽,承东林气节之盛,为经济有用之学。” 梁启超 《论私德》二:“ 顺 康 间,首开博学鸿词,以挚遗逸。”

劝讲

犹侍讲。古代给皇帝或皇太子讲学之官。《后汉书·杨秉传》:“ 桓帝 即位,以明《尚书》徵入劝讲,拜太中大夫,左中郎将,迁侍中、尚书。” 李贤 注:“劝讲,犹侍讲也。” 明 张居正 《奏为辞免恩命事》:“﹝臣﹞既无才望,又鲜旧劳,徒以东朝劝讲之微勤,幸逢圣主龙飞之景运,因缘际遇,骤被恩慈。”参见“ 劝学 ”。

老成

老练成熟;阅历多而练达世事

幼年丧父使他变得少年老成